九龍濕地公園 九龍濕地公園 生態文明作為一種新的文明形態,它所倡導的人與自然環境相互依存、相互促進、共處共融的發展理念,對「欠發達、欠開發」的蓮都來講,無疑是一次實現「彎道超車」的難得機遇。今後一個時期,我們將認真學習貫徹黨的十七屆五中全會精神,全面落實科學發展觀,以深化生態區建設為載體,以創建全國生態文明示範區為龍頭,以走在麗水市前列為目標,不斷探索實踐符合蓮都實際的生態文明建設之路。

最大限度發揮優勢。得天獨厚的生態優勢是蓮都發展的生命線,更是蓮都發展的最大潛力和競爭力。隨著生態文明建設的深入推進,我們必須對蓮都的生態優勢進行重新認識和審視。要以更高標準保護好生態、建設好生態,進一步提高生態環境的承載能力和容量。要以更大力度提升生態農業,加快推進麗水農業生態科技園、省級現代農業綜合區開發建設,充分發揮設施農業的引領作用,實現由生態農業大區向生態農業強區轉變。要以更快速度培育生態旅遊業,深入挖掘生態文化內涵,全面啟動省級旅遊度假區創建,紮實做好古堰畫鄉、東西岩、石牛城市溫泉「三大景區」開發建設和提升工作,使其成為生態經濟最具優勢和活力的增長點。

最大力度做長短板。作為欠發達地區,生態工業經濟是蓮都的最大短腿。必須進一步堅定發展生態工業的信心,把工業園區建設作為主戰場,集中力量加快碧湖產業區塊開發建設步伐,推進生態工業經濟擴量提質。作為欠發達地區,民生問題歷史欠賬較多是蓮都的最大實際。必須進一步加大保障和改善民生工作力度,加快生態基礎設施建設步伐,加大統籌城鄉發展力度,全面推進城鄉融合,不斷提高發展的穩定性、普惠性和協調性,使生態文明建設的基礎更加牢固。作為欠發達地區,要素分散是蓮都的最大制約。必須以中心鎮、中心村培育工程為抓手,加大改革創新力度,加快推進城鎮化步伐,推動人口集中、產業集聚、要素集約,在更高層面實現集聚發展。

最大努力走在前列。以生態文明建設走在麗水市前列為既定目標,把推進生態文明建設與在麗水市率先實現全面小康社會緊密結合起來,與打造「麗水市統籌城鄉先行區」緊密結合起來,與加快轉變經濟發展方式緊密結合起來,提升生態意識,創新體制機制,完善政策法規,營造良好氛圍,使生態文明建設內化為全社會的自覺行動,推動生態文化大發展大繁榮,全力打造「富饒秀美、和諧安康」的生態蓮都。

「眾山環簇,狀如蓮花」,「蓮城」的美名源自宋代。蓮都區位於甌江中游,是「中國生態第一市」——麗水市政府所在地,是國家級生態示範區、省級生態區,市區環境質量連續五年在全省11個設區市的市區中排名第一。

麗水撤地設市十年間,蓮都區一直在積極探索生態文明發展之路:生態理念深入人心,「生態立區」成為廣泛的社會共識;生態農業、生態工業、生態旅遊業等生態經濟發展步入快車道,2009年,市區生產總值143.2億元,是2000年的4.7倍;生態保護紮實推進,河道、河灘整治碩果纍纍,母親河甌江重煥新顏,環境質量全國全省領先;生態文化同步發展,畬族文化、通濟堰農耕文化、西溪古民居文化等得到傳承發揚,生態文明氛圍日益濃厚……

正是這條統籌城鄉的生態惠民之路,造福了38萬蓮都人民。

生態農業:綠色產品進了世博會

從傳統的耕作模式到無公害蔬菜走出家門,蓮都區的生態農業給農村帶來了翻天覆地的變化。

今年的5月到10月,蓮都區郎奇農家樂農產品專業合作社大棚蔬菜基地裡的四季豆、黃瓜、長豇豆等無公害蔬菜,經過嚴格的安全檢查後,一車車被運往上海,其中很大一部分供應上海世博會。曾經種菜自給自足的農民們沒有想到,有朝一日,田埂旁能搭起綠色大棚,家門口能建起合作社,種了大半輩子的蔬菜還能專車運往世博,普通農民能加入合作社當主人……

撤地設市以來,蓮都區立足生態資源優勢,以建設「高效、生態、安全、優質」的現代農業為發展方向,積極探索有利於農業發展的體制機制,堅持走基地化建設、市場化經營、科技化進步之路,全面推進農業產業化規模化生產,促進農業轉型升級。

十年中,農業經濟平穩增長,先後建成了一批特色突出、優勢明顯、產銷兩旺的農業產業帶,蔬菜、水果、畜禽三大產業生產規模居全市前列,茶葉、甌柑、筍竹兩用林「三大潛力產業」總面積達到12萬畝。

十年如一日的努力,蓮都區先後被評為全省首個無公害水果示範基地縣、「全國第二批無公害農產品(水果)生產示範基地縣」,還獲得了「中國椪柑之鄉」、「中國水果百強縣」、「浙江省九坑桃之鄉」等美譽。累計有51個農產品通過綠色、有機、無公害認證,農業品牌數量、質量在全省居於領先位次。

數據,說明了蓮都區生態農業的成就:

十年來,農業總產值由10.6億元增加到17.21億元,佔全市1/5,年均增長5.5%;

十年來,農村居民人均純收入由3257元增加到7074元,年均增長9%,已連續23年居全市首位。

十年來,蓮都區著力於「發揮生態優勢,建設綠色蓮都」為目標的生態示範區建設,全區森林覆蓋率達80.1%,地面水水質達到國家Ⅱ類標準以上,空氣質量達到國家二級標準,被喻稱為「綠色氧吧」……

生態旅遊山水品牌名聲鵲起

「青山碧水潤眼眸,果品飄香入畫來,生態綠浸田園夢,未到蓮城先醉人」。近年來,蓮都的旅遊資源得到大力開發,「秀山麗水、畫鄉蓮都」的旅遊品牌名聲鵲起。

大港頭的村民不會想到,十年後,家門口的那條青石板路成為了畫廊一條街,一間間古樸的畫室悄然開張,青山碧水旁,幽幽小巷間,湧現了無數的寫生者、攝影家、遊客……昔日的小村莊成為了繁忙的中國攝影之鄉、中國民間藝術之鄉、中國油畫寫生創作基地、中國商品油畫生產基地……

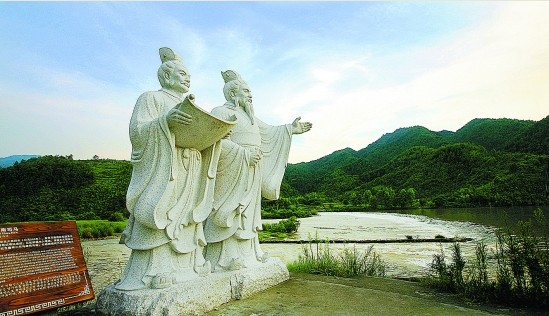

古堰畫鄉位於距麗水市區20公里的碧湖鎮和大港頭鎮。這裡有國家級重點文物保護單位通濟堰,千年通濟堰與古樟群、翠綠竹林構成了幽雅的自然生態環境。如今,古堰畫鄉已經成為蓮都生態旅遊的一大品牌,也是「麗水市十大名片」之一。

蓮都的美,又豈止古堰畫鄉?近年來,蓮都區致力於挖掘旅遊資源,培育旅遊產業,提出了「樹立一個形象,推進兩大建設,打響四大品牌」的總體思路。一個形象即「秀山麗水,畫鄉蓮都」。兩大建設即省級旅遊度假區和浙西南旅遊集散中心建設。打響四大品牌即打響古堰畫鄉、風情東西、城市溫泉、鄉村旅遊。東西岩景區在去年成功創建成為了麗水市區唯一的國家4A級景區;「石牛溫泉」是蓮都旅遊的龍頭項目,引入資金5.5億元,目前正在加快建設過程中;鄉村旅遊蓬勃發展,「農家樂」經營戶達到了130家。

十年來,蓮都區紮實推進生態旅遊開發:2009年,接待國內外遊客132.5萬人次,實現旅遊綜合收入6.8億元,旅遊產業正逐步向蓮都「三產」龍頭產業大步邁進!

河道保護秀麗甌江重現風采

綿綿括蒼峻嶺,盈盈甌江清波。十年來,蓮都區委、區政府一直致力於甌江沿線的河道整治工作,並承諾在2011年內還蓮都人民一條「水清、流暢、岸綠、景美」的甌江。

800里甌江是浙江省第二大江,更是麗水人民的「母親河」。蓮都區位於甌江中游,其境內河流皆屬甌江水系。但一直以來人們對她索取多、呵護少,尤其是隨著工業化、城市化進程加快,甌江的環境壓力增加,生態環境保護形勢嚴峻,特別是一度出現的無序采砂,河道千瘡百孔。甌江的生態遭到了破壞。

為此,蓮都區委、區政府全面啟動「生態河川」修復。四年來,共關停砂場27家,現僅剩的5家砂場也將在合同到期後全部關停;共收取甌江生態修復保證金 550多萬元,用於河道修復。至2011年底,甌江幹流蓮都段河道將在全市率先實行全面禁采。目前,合同到期的20家砂場全面完成了平復任務,共平整河道面積250萬平方米,平復棄渣方量500萬立方米,基本實現了降坡、填坑、平整、恢復和消除「千島河」現象的目標,甌江流域原生態自然景觀將得到有效的修復和提升。2009年,蓮都區更率先完成《水域保護規劃》,成為麗水市首個通過政府批准的水域保護規劃。

在沿江上下的共同努力下,甌江正在恢復往日的寧靜,兩岸的面貌發生了巨大的變化,得以休養生息的甌江如同一軸展開的山水畫卷,「水清、流暢、岸綠、景美」的生態風光正在展現。

如今,每當夜晚來臨,華燈初上,甌江兩岸就成為市民遊玩散心的好去處。南明湖上,遊船載著乘客,由西向東緩緩經過四座大橋,有閃著銀光的桃山大橋,有像披著綵帶的甌江大橋,有如巨人般矗立在湖面的紫金大橋,還有半圓型安靜秀美的塔下大橋,坐在船上,迎面是徐徐吹來的微風,底下是在燈光的映襯下波光粼粼的湖面,美不勝收。

岸邊的防洪堤上,遠遠就能看到人潮湧動,歡笑聲、音樂聲交雜在一起,熱鬧非凡。南明湖畔的防洪堤還成為了市區60個「天天樂」文體廣場之一,每天晚上,總有舞林高手齊聚這裡,交流心得,切磋舞藝。七十多歲的徐老伯和我們說,「晚上到防洪堤走走,跳跳舞,吹吹風,很舒服的。不僅鍛鍊了身體,還交了一大批朋友,這日子過得是越來越開心了。」

新農村建設秀美山鄉「華麗轉身」

如火如荼的新農村建設實現了蓮都區農村的一次次「華麗轉身」,讓無數百姓受益,讓「髒、亂、差」遠離村莊,讓秀美山鄉舊貌換新顏。

十年來,蓮都區先後開展「十村示範、百村整治」工程、農村危舊房改造工程、農民飲用水工程、廣播電視「村村響(通)」工程等。截至2009年底,累計創建省、市級新農村示範村20個,整治村莊286個,實施農村危舊房改造9879戶,解決農村飲水困難人口17.27萬,實現行政村通廣播率和有線電視聯網率均達95.1%,農村居民生產生活條件發生翻天覆地的變化。

危舊房改造讓眾多農民住上了新房。2009年以來,蓮都區開展以「改造空心村、撤並自然村、建設新農村」為主要目標的農村危舊房改造工作。累計實施農村危舊房改造9879戶,其中新建5142戶,59個村啟動了整村連片改造,1500多戶農戶實施拆舊房建新房,700多戶農戶完成建房喜遷新居。

2009年以來,蓮都區在總結2003年第一輪村莊整治工作經驗的基礎上,將工作重點由「面的拓展」向「亮點提升」轉變,全面啟動以沿路、沿江、沿景區為重點的「三沿」整治工程,對16個村實施集中整治,致力將 50、53省道沿線區域打造成為展示蓮都村莊整治水平的「視窗」,帶動全區村莊整治工程向縱深推進的「樣板」。

中心村建設穩步推進。蓮都區按照「規劃先行,政策推動,分步實施」的總體思路,以規劃佈局為龍頭,以農村宅基地整理復墾、舊村改造、農民異地轉移、村莊整治和農村社區服務中心等項目建設為抓手,積極推進中心村培育建設工作。通過全區上下的共同努力,目前已基本完成全區區域村莊佈局規劃修編工作,規劃到2020年,全區培育建設中心村43個。

生態工業經濟與環境齊頭並進

工業經濟與生態環境齊頭並進。十年來,蓮都區選擇了一條發展生態工業的路子,規模企業由13家增加到57家,規模工業產值佔全區工業總產值的比重由23%上升到63%。2009年,全區工業總產值是十年前的3.4倍,湧現出了依萊特、不知、燕京等省級綠色企業。

在加快工業發展的過程中,區委、區政府非常重視保護環境,確立了「工業強區、綠色興區、環境立區」的「三區」發展戰略,充分發揮工業經濟起步較晚、無污染的後發優勢,立足蓮都實際,強化選商引資,依託科技創新和技術進步,堅定不移地走發展生態工業經濟之路。

發展園區工業,培育產業集群。建設南山工業園區、碧湖產業區塊、郎奇工業區等工業項目集聚區,引導企業和項目集聚發展。加強選商引資,嚴把項目准入關。按照建設生態示範區的標準,把環保評估作為審批、核准新上項目的前置條件,通過有選擇的招商引資逐步培育形成具有比較優勢的特色產業,促進經濟持續快速健康發展。

調整產業結構,促進轉型升級。把節能降耗作為結構調整的重要抓手,加強節能監督管理,鼓勵和引導企業推行清潔生產,改進生產工藝,實現節能降耗,提高經濟效益,使防治污由末端治理為主向生產全過程控制轉變。2009年,全區規模以上工業單位增加值能耗下降7%以上,新產品產值率達到15.9%。

麗水工業園區產值佔比從2001年的0.3%提高到2009年的31.9%;規模以上工業產值佔比比撤市建區時提高了34個百分點;工業總產值比2004年翻了一番,工業經濟的基礎和動力得到了明顯增強。

生態甌江白鷺飛 生態甌江白鷺飛

千年通濟堰

(責任編輯:一微)(原文…) |