南關廂口 硤石的舊城遺存——南關廂

硤石老鎮區的四端原有四個城樓,也稱四廂,以方位命名,分別是東關廂、南關廂、西關廂和北關廂。

這四廂建於崇禎年間,也就是一六二八到一六四五年間,是明末抗清義士周宗彝為保鄉里安寧倡議修建的。

周宗彝號青蘿,是漢絳侯周勃的後裔,周勃隨從劉邦東征西戰立過不少戰功,是西漢赫赫有名的大將軍,宋朝南渡時,其先祖周滹也由濟南遷至臨安,德祐年間元兵攻打臨安,周滹的七世孫在巷戰中陣亡,轉至洛塘裡隱居,周宗彝出生時周氏一族已是硤川的一個大家族。周宗彝從小聰明過人,三十四歲時考中舉人,四十歲時赴京會試,首場已中,因母親病重返回家中,此後在家中繼續讀書,並把一柄鐵如意練得精通純熟,作為兵器時常帶在身邊。周宗彝疾惡如仇,又常接濟貧民災民,明末匪徒多次搶掠硤石,鎮上的居民人心惶惶,他親自勘察險要的地段,建議修築關廂等以固防禦,撰寫了《修備紀略》。在他的倡議下,全鎮有一百九十六戶響應,捐獻黃金一千兩,除了四座關廂,還建了六座水柵,三十五座更樓旱柵,歷時半年竣工,設人看守,早晨以西寺鐘響開關,晚上以西寺鐘響閉關。

順治二年,清兵攻陷硤石,周宗彝力戰至死,其弟在上東街被刺腸子流出,納腸再戰,後被殺。兵敗後,合家四十八人不願受辱,投水而死,投水地後被稱為青蘿池。是日清兵攻佔硤石。周宗彝的鐵如意後由張宗祥先生收藏。

明代學者朱一是撰寫的《硤石鎮關廂水柵記》中寫到關廂的設置,曾給古來繁華卻於亂世中的硤石帶來了平靜和安寧。

硤石的這四座關廂,《硤川續志》有詳細的敘述。

南關廂:「西南湖一座,在大姚橋外」(嘉慶十三年重修)。大姚橋也稱大瑤橋。

北關廂:「崇慧寺前兩座,夾崇慧橋東西」(嘉慶十年重修)。崇慧寺俗稱北寺,原址在建設路原教育局內,今高陽橋西堍有北寺弄。崇慧橋俗稱北關橋,始建於明洪武年間,一九七七年市河擴寬,橋廢。一九五八年在其北一百米處建混凝土公路橋,題名為「大慶橋」,一九八二年北關橋廢后,改「大慶橋」為北關橋,是為今北關橋。北關橋附近的硤石老天主教堂尚存,侵華時期曾為日軍駐硤司令部,其也是確定舊北關橋及北關廂位置的重要坐標。

東關廂:「下東街一座,在費墳前。」費墓墓道牌坊今尚存,其陽面刻「明進士澹山費公墓道」,陰面刻「砂門秀水」,是硤石鎮唯一保存至今的地面明代遺物,通過其可確定東關廂所在位置。費墓前兩隻石獅在今西山兒童公園門口。

西關廂:「衙西一座,在太平坊」(嘉慶十八年裡人重建)。據清蔣學堅《鵑湖百詠》詩注云:「紫薇橋之西,俗名衙西」。因「衙西」與「硤西」諧音,一九八二年把東起相院橋北堍西至老滬杭鐵路西山道口的一段水泥路命名為硤西路,此路包括了歷史上的衙西部分。現紫薇橋以西已為西山公園一部。在原滬杭鐵路西山道口有三里港支流,上架有西關橋,西關廂位置當在其附近,現河流已填。

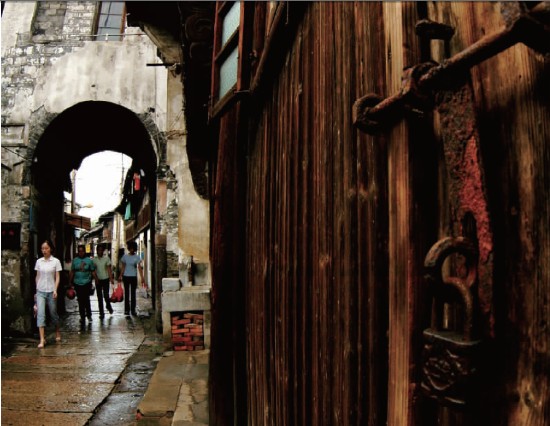

四廂中有三廂已在時間的流逝中悄然遁去了蹤影,現僅存的南關廂坐落在南關廂街的中段,三間兩層,屋頂為歇山頂,棱角分明,結構清晰,平面呈長方形,明間牆面起券,券上開三個望孔。民國十四年,即一九二五年,因硤石迎燈,大燈過不了關廂的拱門,將拱券加高,屋頂也隨之加高,略微有了俯瞰之勢——俯瞰的是今日的自在與安定。青石板上,昔日轟轟踏過的馬蹄聲早已聽不到了,聽得到的是軟柔的吳語,人來人往的市聲。血戰的慘烈在一代又一代人的生計中化作了煙塵。

南關廂街區由歷史上的保秀坊、錦繡坊兩坊組成,過去有環秀橋、會源庵等歷史古蹟,南北長約三百五十米,東西寬約五十米。現整個街區較好地保留著商住合一、前店後河、小橋流水的歷史風貌和傳統格局。老街南北走向,街道由青石板鋪築。兩側的臨街民居、店舖,基本上還保留著明清時期江南市鎮典型的街道格局和風貌特徵。街區東側的店舖後臨洛塘河,河與街道平行走向,是米市的主要水運渠道。

自清咸豐十年到民國二十五年,硤石米市歷經七十六年之久,全鎮最多時米行達一百五十多家,主要經銷點便設在南關廂往北的米市街,南關廂街區經銷本縣四鄉的糧食,俗稱「鄉貨行米店」。據說,在北伐前,南關廂鄉貨米行業最盛時,每天有航船百餘條,因顧客的需求,茶店、飲食店、雜貨店等商舖也相繼開設,成為本鎮的一個商業重地。

街區依洛塘河而建,房屋以東西朝向、兩層為主,建造年代大多清代至民國。其中臨河一面的建築較為簡單,以兩進院落為主,街道內側的房屋以多進院落為主,最深院落多達六進,一般第一進為店面,敷以樸素的排門,後面幾進雕刻精美考究,體現江南「富不外顯」的社會文化形態,如南關廂五號、三十九號,皆為幽深的院落式建築。

著名文史學家吳其昌、紅學家吳世昌便出生於這條街。吳其昌先生在《志摩在故鄉》中寫道:「……我們住在大瑤橋,他們住在中寧巷,兩家的老廳,一樣的舊,一樣的黑,一樣的古老,一樣的『馬頭牆』、『四開柱』、『礪殼窗』,一樣的經過『長毛』而沒有毀。『地坪磚』照例是破碎了,聽說是因為『長毛』屯軍時候的劈柴。廳前的『天井』,規矩是扁長的,兩邊不是兩株桂花,就是紫荊……」

九·一八事變時,滬杭師生四五萬人湧向南京請願,受阻於下關。當時擔任清華大學講師的吳其昌與夫人、弟弟吳世昌南下,投書蔣介石要求收復失地,在不能滿足心願的前提下,隨即謁中山陵哭靈,通電絕食,要求抗日,朝野震動。這對國難當頭之際挺身而出的兄弟的故居在南關廂的一百二十五號,據說基本保存完好,位於南關廂西側,然而門扉緊閉,窗櫺腐朽,透過殘存的玻璃,我盡力望進去想望見一些什麼,然而只後院依稀一絲亮光,只得作罷。

除了吳世昌故居,街區內現有南關廂、大瑤橋、關帝廟大殿三處文物建築,二十多座始建於清末民初的傳統院落式建築。南關廂六十一號是一條陰暗的弄堂,穿過兩道門廊,已置身於一方天井中,遍地都是主人的棄物,幾乎無從下腳,只有天井中的是怡然的,兀自在風中搖曳,於世事不管不問。漫長的歲月裡,為了多一尺蔽身之地,草草搭就的房屋如蔓生的瘤結模糊了房子原有的格局,只有從隨處可見的欄杆拱門,花紋細緻清晰的牛腿拱樑上去想像這房屋曾經的精美。

去年,一個朋友來訪,要我陪她夜遊硤石的老街,不禁愧然,硤石的舊城遺存越來越少,南關廂應是僅剩的比較完整的一處了。我想不出哪一條老街可以細碎地漫步,欣賞古硤石的風景。

心裡卻被牽動了,想著要作一次尋訪,看看自己生活了這麼多年的地方到底還有哪些舊景舊貌。還是春日裡,陽光甚好,靜靜地照著冷清的石板街,電線仍如以前一樣交錯糾結,兩旁房屋肅立,卻是冷清的。房門大多緊閉,上面貼著封條,讀著牆上留著的字,倒也能分辨出來,哪間是彈絲綿的作坊,哪裡進去是磨刀剪的,哪間又是賣油鹽醬醋的小店。更多的只是平常的住家,牆上的電表亦多塵垢滿面地靜著,偶爾見簷下的竹竿懸著零星的衣物,看來,經過大半年的搬遷,南關廂的確靜寂下來了。就連巷口的古樟也是靜靜地佇立著。這古樟說是有三百年樹齡,是清順治間建惜字庵時所植,其實已於嘉慶二年火毀,現在的樹是火毀後根部重新生出的,也有一百五十多年了。

前些年聽說東關廂的一段老街也拆除了,等待環東山開發改建。消逝與湮滅,這似乎是一個地方富庶後無可避免的命運。東關廂街原指東關廂兩側,東至東山中學,西至下東街,南至製革廠,北至光明路一帶。我從干河街的盡頭沿趙家漾路向北走不多遠,遠遠望去,果然只是一片靜靜的廢墟。從光明路一側的圍牆缺口進去,除了碎磚爛瓦,便是長勢甚好的油菜、玉米,過去隱藏在四十六號民居之內的明費墳的牌坊,孤零零地傍著一小片想來是有意留之的磚牆。雲紋和靈獸浮雕中,「明進士澹山費公墓道」幾字尚清晰可辨。我曾在網上搜尋到費墳的照片,東側的立柱嵌入民宅內,借用為房柱,西側立柱有半截露於民宅牆面之外,經年累月中,染得滿身煙火的氣息。據此推測,費澹的墓應在牌坊附近,卻無跡可尋。至於費墳的主人,除了是明代海鹽人,死後葬於東山之麓,也沒有找到更多的記載。

我拍下了東關廂五十七號和五十九號兩間舊居,用作理髮店的一間仍開門營業著,電風扇電吹風傳出嗡嗡的聲響。這僅存的兩個門牌號彷彿從過去割裂下來的斷片,隨著城市格局的變革,這些地名已不能適應目前和今後城市規模擴大和品位提高的需要,想來不會再存在多久。據說南關廂的此次整修,遵照修舊如舊的原則,力爭恢復老街歷史原貌,房屋原有的木構件能用的將予以保留,不能用的照原樣製作新的換上。整修後的南關廂歷史街區將形成街區和沿河路廊兩條流線,主要有關帝廟、紗業公所舊址、吳世昌故居與紅學館、南關廂、人民路入口廣場、廊棚水景、深宅大院、大瑤橋古樟、塘橋遺址、南茶亭舊跡等。

這是我的祖輩們的生息之地,我只能寄希望:很多年之後,修復之後面貌一新的南關廂,將成為一些人夢境裡的息壤。

南關廂民居 (責任編輯:歸鶴)(原文…) |