民間諺語中說的「諸暨一千支扁擔」,指的就是楓橋。歷史上的楓橋,不但商貿發達,人文亦甚鼎盛。難怪今天的楓橋人,還把自家的店面寫成「楓橋夜泊」。我不是張繼,但願意趁著走訪「古鎮古村」的機會,為你傳遞一個飄蕩久遠的歷史迴響。

另一個楓橋

「上有楓橋,下有柯橋。現在經濟上柯橋厲害,但文化遺存上,還是我們保留的多一些。」尋訪還沒開始,楓橋鎮的宣傳委員朱偉明就頗帶自豪地介紹開了。看得出來,這位長期奔跑在千年古鎮的基層工作人員,對這裡熟稔而且充滿感情。

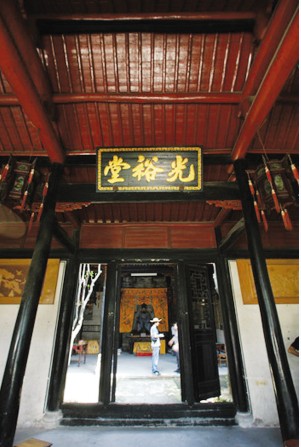

他帶我們走的第一站,既有歷史的探源,又有人文的感染——明末畫家陳洪綬紀念館。確切地說,這裡是陳洪綬故居遺址,因為他出生成長的寶綸堂已經不存,現在碩果僅存的光裕堂是其曾祖府第的一部分。「光裕堂是陳家祭祖的地方,只是陳氏家宅很小的一部分。」朱偉明說。但這處前後3進的清早期建築還是顯得高大,造作亦很講究,古樸中透著書香氣。中廳的兩側,還有後廳,張貼懸掛著陳洪綬的生平行狀和畫作仿件。歲月遠去,丹青不老。

離光裕堂不遠,我們還參觀了敬德堂、履素堂等古老的台門,它們都是清朝建築,雖然破損嚴重,但依稀可見當初的宏大和氣派。「可能履素堂最早,名氣也最大。」77歲的台門居民陳德建告訴記者,履素堂主人是清朝翰林陳遹聲,原先門口有兩根方墩旗杆,裡面還有諸如「太史第」、「翰林」等好多牌匾,但文革期間都沒了。

跟這些名人建築不同,位於楓橋老街核心區的楓橋大廟,紀念的卻是3個平常之人。根據廟裡的文字介紹,他們都是五代時人,一個是船公,一個是商人,一個以打獵燒炭為生,但他們結為兄弟,仗義疏財,保境安民,成為鄉民世代供奉的社神。明嘉靖年間,朝廷敕建紫薇侯廟。現存的大廟為清晚期風格,坐北朝南,前後三進,建築龐大,雕刻豐富而精美。其中門廳之後的戲台,是當時身為國民政府軍事委員會政治部副部長的周恩來,在1939 年3月31日前來視察浙江前線時作抗日演講的地方。「幾更時,三朝六代。數尺地,五湖四海。」台柱上的這副對聯,似乎是對新中國開國總理的一種寫照:結交五湖四海,開啟新的時代。

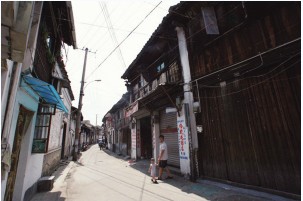

大廟的門口,就是古鎮楓橋的老街——俗稱三里長街。按照鎮上88歲陳炳榮老先生的考證,古街最早形成於唐,到宋時出現了上市、中市、下市,長達三里,百業聚集。「旅店,飯店,茶店,酒店,山貨,海貨,布匹,茶葉,應有盡有。」陳老早年畢業於西南聯大,雖然學的是地質,但對歷史充滿興趣的他對家鄉的歷史文化很有研究,並且多有創獲。事實上,現在的長街依然熱鬧,青黛的石坎裡,斑駁的排門內,依然是琳瑯的百貨和熱情淳樸的主人。呈南北走向的青年街與長街十字交叉,古稱會稽道,又稱大部弄,據說是古代通往剡地和越的交通要道。兩側同樣是雜七雜八的巷弄和店舖,但人氣明顯不及前者。青年街到了亂石砌岸的彩仙橋,橋下就是那水澹流急的楓溪——楓橋的母親河,一條讓歷史停泊的河。

另一夜鐘聲

跟柯橋以水得名一樣,楓橋同樣以水而名。這水就是清清瀅瀅照徹天地四野的楓溪。據史料記載,隋朝開皇十一年(591),大將楊素奉命征討叛亂。在平息浙江境內的判軍後,楊素率軍在楓溪渡上建驛站,架橋樑,楓橋和楓橋驛的地名自此始。

隋橋歷時不久,即被山洪沖垮。唐初,尉遲敬德來到越地後,重建渡口橋樑。這次用非常粗大的條石疊砌,建成一座雙孔石拱大橋。根據當地人的回憶,以此為肇始的雙孔大石橋直到解放前夕還存在。「我小時還經常去看,但1945年拆掉了,兩孔的中間有碑,上刻『大唐貞觀六年 尉遲敬德重建』的字樣。」陳炳榮老先生告訴記者,除了這座石橋,唐朝遺留下來的水利設施還有上堰、下堰,調節水位之用。

有了這座堅固耐用的石拱大橋,當地的航運開始了。航運的興起,又直接帶動包括當地土特產在內的商貿的繁榮。其中,橋下的河埠成為了商品的集散地,並且以此為中心,古鎮的集市不斷向溪江的上下延伸,鄉民的住地也同時擴展。楓橋古鎮逐漸形成。陳老說,至唐末五代時,楓橋已由原先的橋名代替大部,成為古鎮的名字。由此算來,楓橋的歷史至少在千年以上。

溪山靜美的楓橋既有人煙的繁茂,而其人文燦爛自不必說。可以想像,就在科場詩意的湖北人張繼泊舟姑蘇(今蘇州)、秋夜無眠之時,一定有很多同朝的唐人舟行楓溪,有經商,有宦遊,有尋古,有欣喜,也有迷離。

到了元明兩朝,則有很多本地的才人盪舟溪上,並且走向全國,名動一時。比如元末的著名畫家王冕,比如元末明初的「鐵崖體」詩人楊維楨,比如明末的一代人物畫宗師陳洪綬,這三位都從楓溪走出的文化名人,合稱「楓橋三賢」。

三人中除了從小被迫山上(即鐵崖山,他爸建的書房)苦讀的楊維楨中得進士,其他兩位都屢試不中,仕途落拓。即便是前者,官場也並不顯達。但正所謂上帝關上一扇門,也打開一扇窗。三顆苦悶的心靈,在文學和藝術中找到了歸宿,那是一種慰藉,那是一片光明,那是一場生命的解放。

陳洪綬除了兩上京師,其餘時間基本都在杭州、紹興和家鄉度過。同樣可以想像,有很多次,他是在溪水之上舟楫來返。其中也包括楓溪夜行,夜行中有溪水的潺潺,有楓葉的脆響和大廟的鐘聲。但跟800多年前的張繼不同,他的溪夜失眠中,會有功名無成的遺憾,但一定不會有愛情失意的煎熬。因為陳氏一生,風流亦如丹青無邊。

但他還是失眠了,也許因為生命本身,就是一場偉大的失眠。

周恩來曾經到過的楓橋大廟(紫薇侯廟) |

現為陳洪綬紀念館的陳氏祖宅 |

楓橋老街 |

(責任編輯:歸鶴) |